Die erste Architektin,

Emanzipation im 17. Jahrhundert

Das Leben der Plautilla Bricci

Rom im 17. Jahrhundert zur Zeit der Gegenreformation, das war ein Eldorado für Künstler, nicht aber für Künstlerinnen. Der kulturelle Austausch Roms mit Frankreich und Resteuropa, die Ausstrahlung Roms weit über Italien hinaus zeigte sich z.B. im Aufenthalt von Nicolas Poussin und von Christine von Schweden, der Königin, die für ihr selbstbestimmtes Leben, für ihre kulturellen Interessen ihr Königreich aufgegeben hat.

Und die römischen Frauen? Die lebten als Nonnen in Klöstern, als Ehefrauen in mehr oder weniger intakten Familien, als Huren auf den Straßen oder als Edelkurtisanen in Palästen. Es gab damals schon berühmte Frauen: Beatrice Cenci wurde gefoltert und hingerichtet. Sie war von ihrem Vater vergewaltigt worden und hat ihn deswegen später umbringen lassen. Artemisia Gentileschi (1593-1654), selbst vergewaltigt, im Prozeß gegen ihren Vergewaltiger später gefoltert, hatte Recht bekommen und dann als Malerin schon vor Plautilla Erfolge gehabt, war mit sexuellem Missbrauch vertraut, hat „Susanna im Bade“ mehrfach gemalt. Ihr gelang damals als einer der ersten und wenigen Frauen ein selbstbestimmtes Leben als Malerin. Architektinnen gab es damals noch nicht.

Als erste Architektin gilt Plautilla Bricci (1616-1705) und um die geht es in dem hier besprochenen Roman. Als Architektin wurde sie auch in die 1577 gegründete römische Accademia di St. Luca aufgenommen wurde. Sie war nie verheiratet, wurde von ihrem Vater, einem plebejischen Genie“, Maler, Komödienschreiber, Schauspieler auf Straßenbühnen, intellektueller Tunichtgut seiner Zeit, angeregt und ausgebildet. Eigentlich lernte sie von ihm, in dem sie ihm in seiner Werkstatt half, ihm über die Schulter guckte, mit ihm durch Rom spazierte und er ihr alles über die Architektur der Kirchen und Paläste erzählte. Der Vater schrieb in Zeitungen und Flugblättern, erwartete vom Papst Urban VIII. eine Förderung von Kunst, Literatur und Musik, hoffte davon zu profitieren. Im Roman wird die Lebensgeschichte seiner Tochter erzählt. „Namen, Fakten, Daten und Orte sind historisch“ versichert die Autorin. Alle Personen im Buch haben gelebt, werden in einem eigenen Register am Ende aufgeführt und kurz erläutert. Über die 17 Jahre ihrer Recherche in Rom berichtet sie in einem eigenen kleinen Kapitel. Plautilla litt unter Ohnmachtsanfällen und interessierte sich für alles. Als dreizehnjährige schrieb sie sich ihre eignen Schulbücher zu einer Zeit, in der Kinder „fröhlich gezeugt und traurig beerdigt“ wurden von Vätern, die keine Alimente zahlten und sich wenig um die Familie kümmerten. Die Kinder blieben, wenn die Ehemänner gingen. Die Kindersterblichkeit war deprimierend zu der Zeit. Als junge Malerin wurde Plautilla bekannt mit ihrem Gemälde „Jungfrau mit mit Kind“ und besaß nie genügend Geld, um wirklich selbständig denken zu können. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), ihren als Bildhauer, Maler und Architekt sehr erfolgreichen älteren Kollegen hat sie nur einmal im Alter getroffen. Sein Erfolg hat das Stadtbild von Rom geprägt mit den Kolonnaden des Petersplatzes, dem Elefanten-Obelisk, dem Baldachin über dem Hauptaltar des Petersdoms, und mit vielem anderem). Von Plautilla Bricci sind heutzutage nur noch ihre „Jungfrau mit Kind und die Cappella di San Liugi in der Chiesa die San Luigi di Francesi zu sehen. Frauen brachten im 17. Jahrhundert Kinder zur Welt, keine Häuser. Sie selbst hat darunter gelitten, denn mit einem Abt als Liebhaber war an Kinder nicht zu denken. Elpidio Benedetti, ihr Liebhaber, war als Agent des Kardinals Mazarin für Kunst und sonstige Aufgaben gut vernetzt in Rom, meist in Frankreich unterwegs, hatte um seiner Karriere Willen nie ein gemeinsames Leben mit Plautilla ernsthaft erwogen, sie aber als Architektin erstmalig beschäftigt mit seinem eigenen Palazzo. Er war für sie trotzdem ihre bessere Hälfte, ihm verdankte sie alles, was sie geworden war, liebte seine Leichtfertigkeit, seine Unfähigkeit Gefühle auszudrücken, „sein schiefes Gesicht, seinen Ehrgeiz, auch seine Tolpatschigkeit und Hast, wenn er mich nahm“ und ließ ihn zurück. Sie litt ihr langes Leben lang unter ihrer Herkunft und in jenen misogynen Zeiten unter ihrem Geschlecht.

Das Temperament der unterhaltsamen Erzählung und die überbordende Fülle des Materials beeindrucken und erfordern konzentriertes Lesen. Am Ende ist sogar beschrieben, wie Ludwig der XIV. an seiner Analfistel operiert wird. Auf 461 Seiten entsteht ein pralles Bild barocken Lebens und barocker Kultur im Rom des 17. Jahrhunderts, wo zwar nicht der 30jährige Krieg wütete aber immerhin die Pest, bei der ab 1656 rund 15.000 Menschen zu Tode gekommen sind. Melania G. Mazzucco wurde mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter dem Premio Stresa di Narrativa, und ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt.

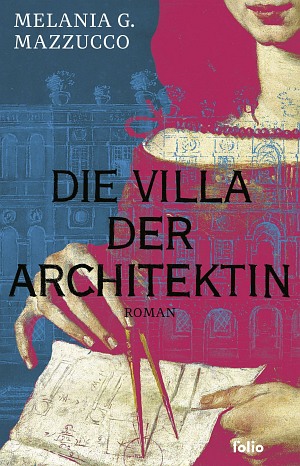

Melania G. Mazzucco – „Die Villa der Architektin“

Roman, aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl.

© 2019 by Melania G. Mazzucco („L´Architettrier“ im Verlag Giulio Einaudi Turin)

© 2024 Folio Verlag Wien/Bozen, 461 Seiten, gebundenes Buch mit Schutzumschlag und Lesebändchen - ISBN 978-3-85256-901-7

Weitere Informationen: www.folioverlag.com

|

Das Leben der Plautilla Bricci

Melania G. Mazzucco – „Die Villa der Architektin“

von Johannes Vesper

Literatur-Rezensionen

06.12.24