Hilma Af Klint und Wassily Kandinsky - Träume von der Zukunft

K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Ausstellung bis 11. August 2024

Von Johannes Vesper

Die erste gemeinsame Ausstellung hatten die beiden 1914 in Malmö. Auf der Baltischen Ausstellung wurden damals in 56 Sälen 3.500 Bilder und Skulpturen aus den Anrainerstaaten der Ostsee gezeigt und 850.000 Besucher kamen. Von Hilma af Klint (1862-1944) fand sich ein Gemälde in der Ausstellung, während für die Bilder Wassily Kandinskys (1866-1944) immerhin ein ganzer Raum reserviert wurde.

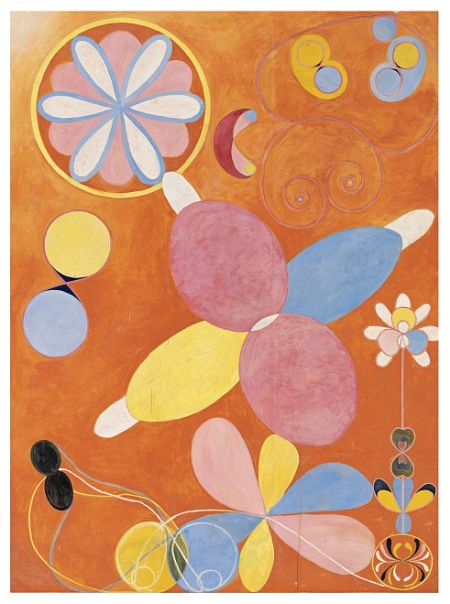

Die Malerin hatte verfügt, daß ihre Bilder und Notizen nach ihrem Tode 20 Jahre lang nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. Der Nachlaß wurde von ihrem Neffen verwahrt. Künstlerin und Künstler heute gemeinsam auszustellen, öffnet Perspektiven auf die abstrakte Malerei und ihre Entstehung. Die Künstlerin war 45 Jahre alt, als sie mit den „10 Größten“ (Format der Gemälde bis 3x2.5 m Höhe/Breite) ihren künstlerischen Ausdruck fand. Auf senkrecht in Staffeleien stehenden Papierbögen wurden Linien, Umrisse und Felder vorgezeichnet, bevor diese Bögen auf dem Fußboden zum endgültigen Format auf Leinwand aufgeklebt und bemalt wurden. Dabei traten Künstlerin und die ihr helfende Freundin durchaus auf das Gemälde. Fußstapfen und Farbkleckse sind noch identifizierbar. Diesen riesigen Gemälden ging im Jahre 1905 die Serie „Urchaos“ voraus, mit denen sie Gespräche von höheren Wesen aus einer jenseitigen Welt malerisch wiedergab.

Diese kleineren Formate (ca. 35 x50 cm) zeigen z. B. eine Figur, die an ein Schneckenhaus erinnert. Auf weiteren Bildern sind Spiralen, gelbe, gewundene, an Spermien erinnernde Schlangen auf grünem oder blauem Hintergrund zu sehen: sinnfreie Gegenständlichkeit in Vorbereitung von Abstraktion. Seit 1891 hatte sie mit Freundinnen über Jahre Séancen abgehalten und in umfangreichen Notizbüchern festgehalten. Da wurden spiritistische Kontakte zu namentlich bekannten Gestalten (Georg, Gregor, Amaliell u.a.) gepflegt. Klint sah z.B. das Jupiterzeichen direkt aus dem Jenseits. „Unmittelbar danach begann die Arbeit, die so erfolgte, daß die Bilder durch mich gemalt wurden, ohne Vorzeichnung und mit großer Kraft.“ Als psychopathologisch wurden und werden ihre Schilderungen nicht angesehen, fragte doch auch der Atheist Friedrich Nietzsche nicht, „wer da gibt“, wenn ein Gedanke wie ein Blitz aufleuchtet und er keine Wahl mehr hatte. Er endete allerdings im Wahn. Bezüge zu den Bildern psychiatrisch-schizophrener Patienten der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg drängen sich bei spiritistisch gemalten Bildern auf und auch Fragen nach dem dem Wesen des Genies, welches in der Romantik zwischen Menschen und Gott angesiedelt wurde. Wie ist das mit der Musik? J.S. Bach komponierte stets zu Ehren Gottes, unterschrieb seine Kompositionen mit „soli deo gloria“. Emotionalität, Trance, Nähe zu Gott, trifft alles auf seine Musik zu, die aber mit Spiritismus nichts zu tun hat.

Hilma af Klingt nannte ihren größten Zyklus „Parsifal“, schrieb ihn wie Richard Wagner, hat die Oper vielleicht in Stockholm gesehen, aber den Musiker nie erwähnt. Immerhin glaubte sie, „daß der Weg eines Malers oder Musikers es uns erleichtert, mit anderen Seelen in Verbindung zu treten“.

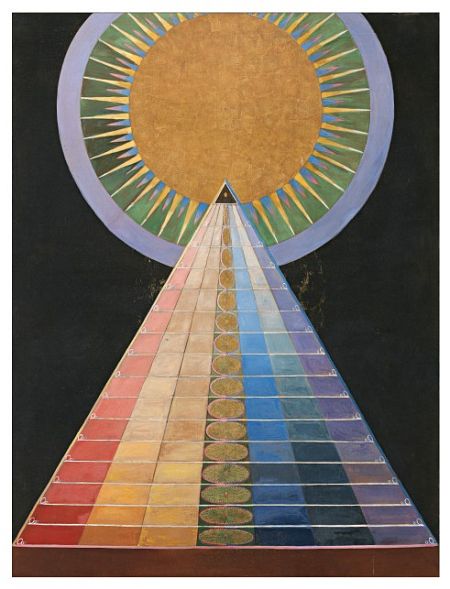

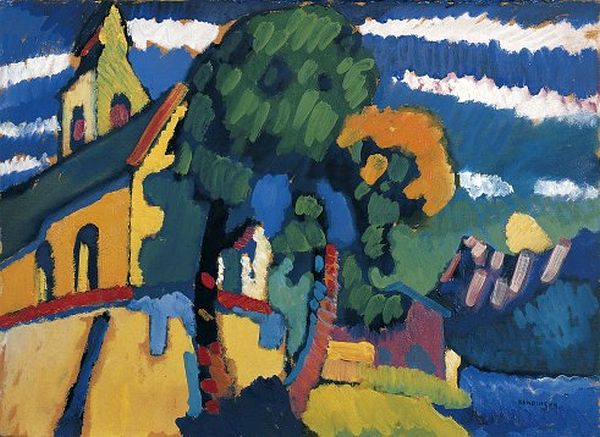

Damit war sie Kandinsky nahe, der durch eine Aufführung des „Lohengrin“ im Münchner Hoftheater „bis in den Grund erschüttert wurde“ und glaubte, „daß die Kunst viel machtvoller ist….und die Malerei ebensolche Kräfte wie die Musik besitzt entwickeln könne“. Er schrieb über seinen Freund Arnold Schönberg: „Seine Musik führt uns in ein neues Reich ein, wo die musikalischen Erlebnisse keine akustischen sind, sondern rein seelische. Hier beginnt die „Zukunftsmusik“. Arnold Schönberg hat ein umfangreiches malerisches Werk hinterlassen (siehe Schönberg-Haus in Wien), Kandinsky aber Gottseidank nicht komponiert, sondern nur über den Klang und Sinfonie der Farbe geschrieben. Mit seiner Schrift „über das Geistige in der Kunst“ wollte er als 44jähriger „die Fähigkeit des Erlebens des Geistigen in den materiellen und abstrakten Dingen wecken“. Die Schrift wurde zur Eröffnung der ersten Ausstellung der Gruppe „Der blaue Reiter“ an der Kasse ausgelegt.

In dieser Schrift verteidigt auch er den Mediumismus (also das Malen als Vermittlung eines Mediums aus einer anderen Welt) gegen den Vorwurf des Schwindels. Er hatte damals Wilhelmine Assmann durchaus zur Kenntnis genommen, deren Hand aus dem jenseits geführt wurde. Der Erfolg dieser Malerin, die mit dem Malen in Kontakt mit ihrem verstorbenen Sohn geblieben ist, war erheblich. Es gab Berichte in der Vossischen Zeitung und sogar der New York Times über sie. Die Kunstgeschichte hatte Wilhelmine Assmann und ihre „Kunst“ jedoch bald vergessen. Auch Ernst Josephson, schwedischer Maler, damals weithin berühmt in Europa, malte nicht selbst, sondern ließ sich die Hand aus dem Jenseits führen von ebenso toten wie bekannten Malern. Immerhin signierte er dann mit „Holbein“ oder „Michelangelo“. Da kommt der Kunstbegriff ins Wanken. Was ist denn das Wesen der Kunst? „Daß man sich dem persönlichen Klang des Künstlers hingibt, sich ihm anvertraut, sich in seine Werke vertieft, daß alles Gewohnte zum Schweigen kommt. Dann tut sich dem richtigen Beschauer eine neue Welt, auf die er nicht kannte. Er macht eine Reise in ein neues, geistiges Land“. schrieb Kandinsky und betont damit das spirituelle Wesen auch seines Werkes. Einen solchen Satz hätte Hilmar af Klint vielleicht auch unterschrieben.

Sie kannte Rudolf Steiners Goetheanum in Dornach und träumte von einem Tempel allein für ihre Kunst jenseits des Kunstmarktes. In ihrem Werk gibt es tatsächlich spiralförmige Gebäude. Möglicherweise ist das Guggenheim Museum in New York ja ein Tempel für spirituelle Kunst, wie sie sich ihn vorgestellt hat. Die Gründungdirektorin des Guggenheim Hilla von Rebay glaubte jedenfalls, „daß die okkulte Lehre der Schlüssel zum Verständnis der neuen ungegenständlichen Malerei war“. Selbst Marcel Duchamp billigte in seinem Vortrag von 1957 dem Künstler, die Eigenschaften eines Mediums zu und sprach ihm den Zustand der Bewußtheit auf der ästhetischen Ebene ab. Das ist Spiritualismus und erstaunlich für einen Künstler, den man als Begründer der Konzeptkunst verstehen kann.

Nach dem Tod - beide starben 1944 - blieben die Werke Hilma af Klints weitgehend unbekannt. Erstmalig wurde ihr Werk 1986 auf

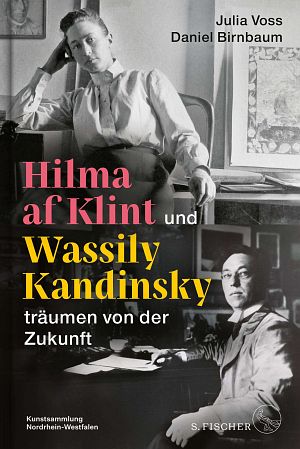

Anläßlich der Ausstellung haben die Kuratoren Julia Voss und Daniel Birnbaum das Buch über die Träume der Abstraktion quasi als Ausstellungskatalog herausgebracht. Zahlreiche Essays und Abbildungen bieten viel über Hilma af Klint, Wassily Kandinsky und die Entwicklung der Abstraktion in der Malerei. Eine Fundgrube.

Julia Voss und Daniel Birnbaum - „Hilma af Klint und Wassily Kandinsky träumen von der Zukunft"

© S. Fischer Verlag 2024, 205 Seiten, zahlreiche Abbildungen, gebundenes Buch, ISBN 978-3-10-396746-5.

36,-€

Hilma af Klint und Wassily Kandinsky träumen von der Zukunft.

Ausstellung K20 Kunstsammlung NRW

Schmalenbachplatz Düsseldorf, bis 11.08.2024

|

Träume von der Zukunft

Hilma Af Klint und Wassily Kandinsky in der K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

von Johannes Vesper

Museen, Galerien

27.05.24